邱长青的书法篆刻艺术,是一场对传统艺术语言的当代解构与重构。他以多元书体为经纬,以篆刻刀石为点睛,在笔墨与刀痕的交响中,彰显出对书法篆刻传统的深研与对时代审美的敏悟。

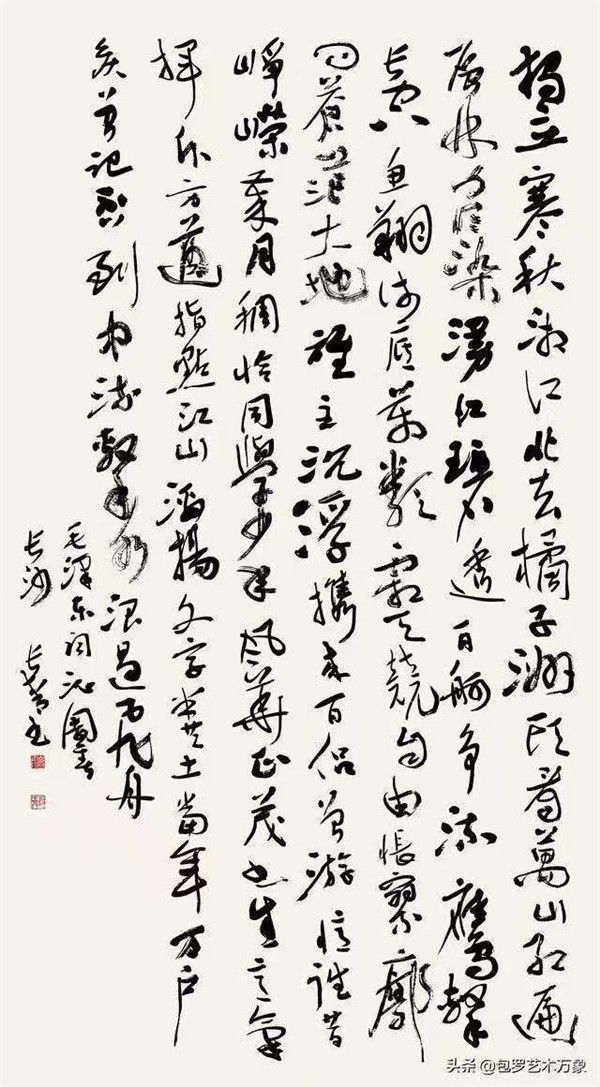

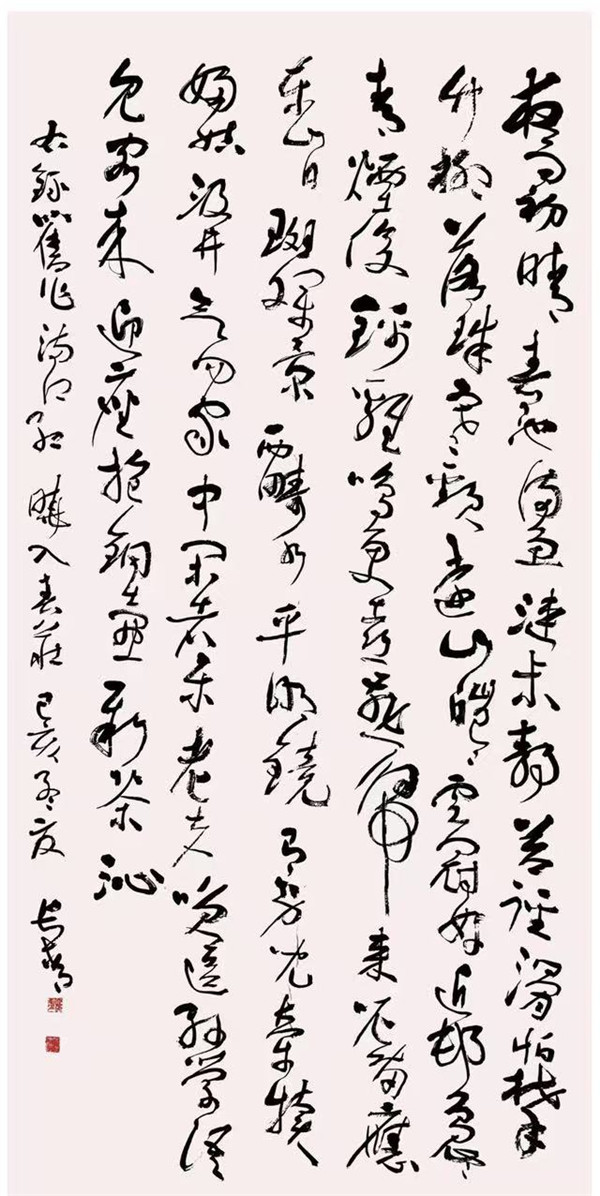

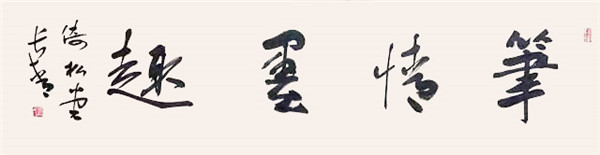

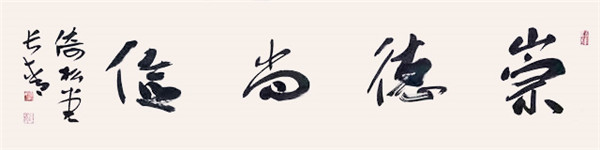

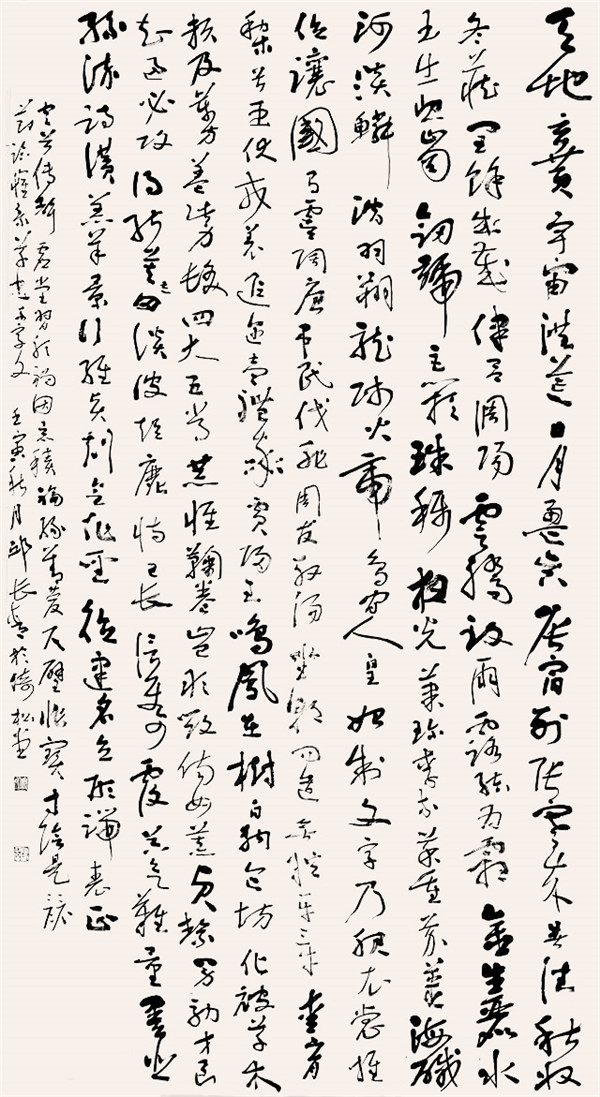

在书法创作上,他兼涉诸体,各有风姿。其草书取法高古,笔走龙蛇间可见《书谱》“导之则泉注,顿之则山安” 的韵律感,线条连绵而气势磅礴,将伟人词章的豪情与草书的纵逸融为一体,墨色浓淡枯润的变化,恰是 “一点成一字之规,一字乃终篇之准” 的生动实践。

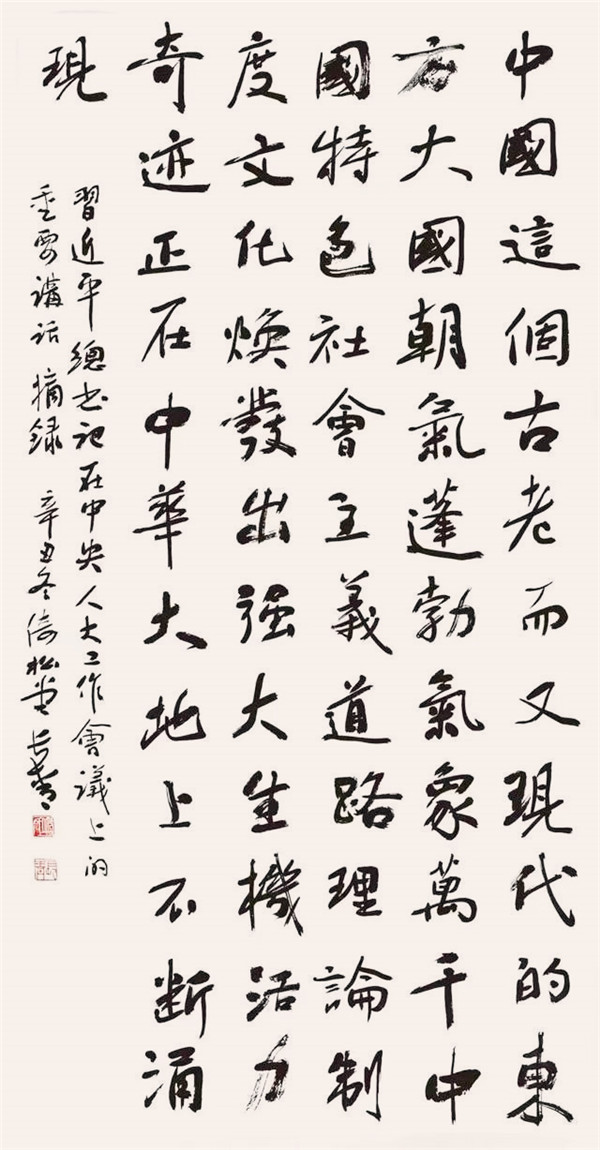

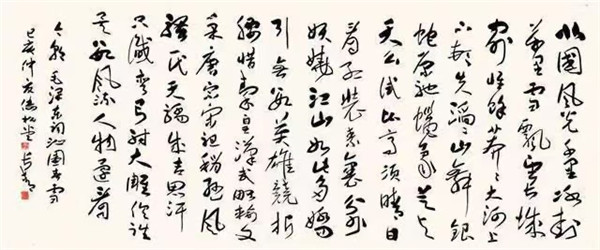

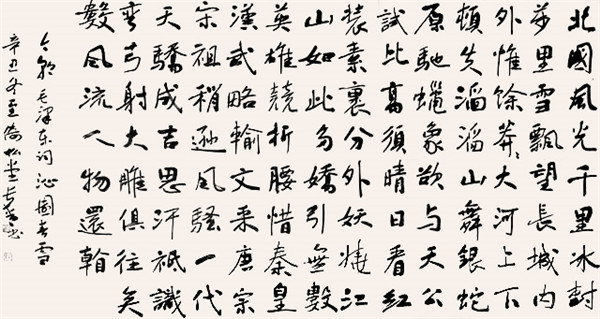

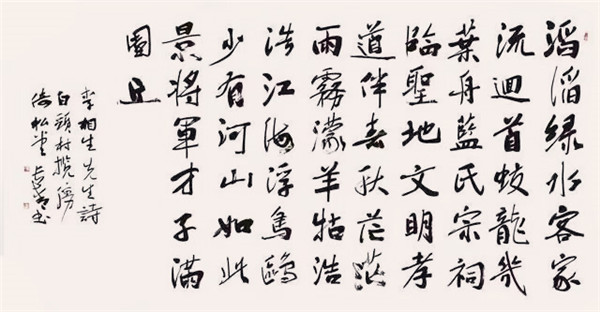

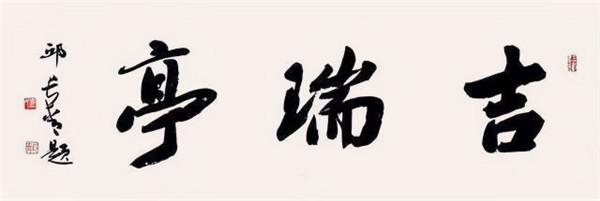

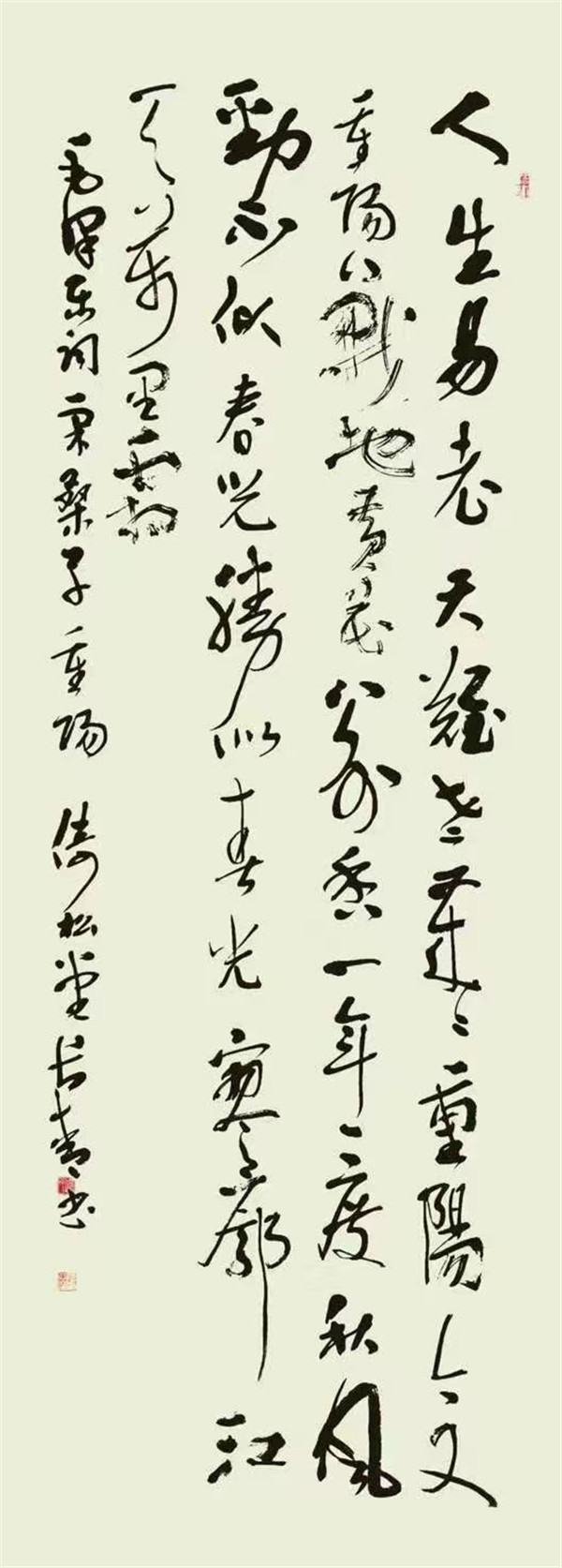

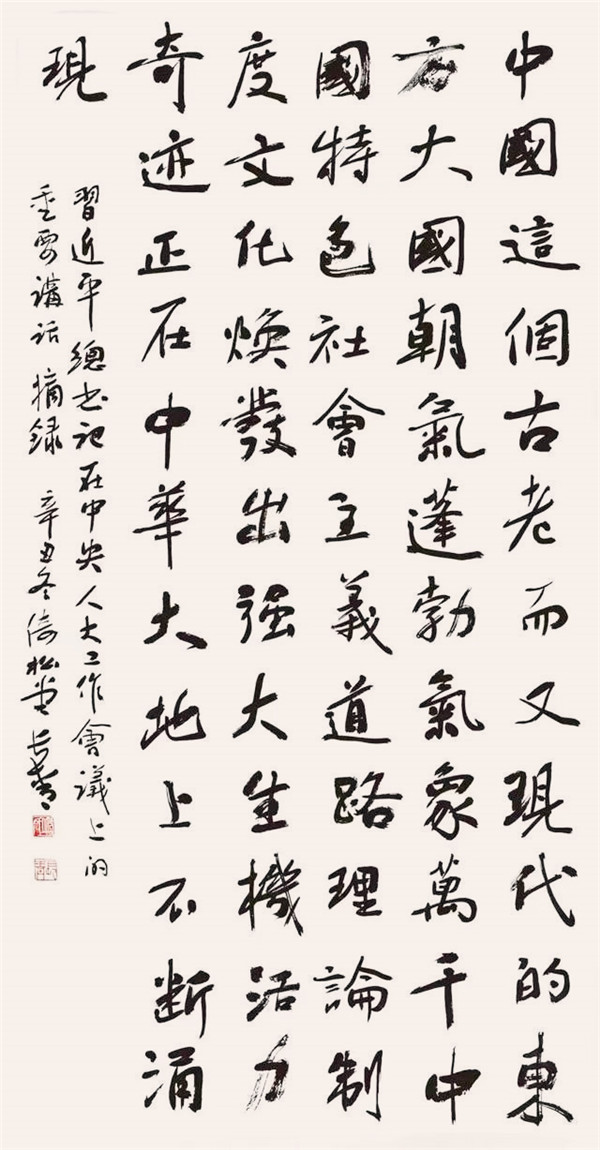

楷书与行书创作则端雅灵动并存,在书写古典诗词时,结体规整中见灵动,笔法精到中显气韵,契合 “夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣” 的艺术哲思,把文字内容的意境与书法形式的美感相糅合。

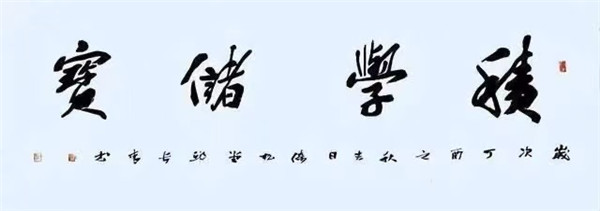

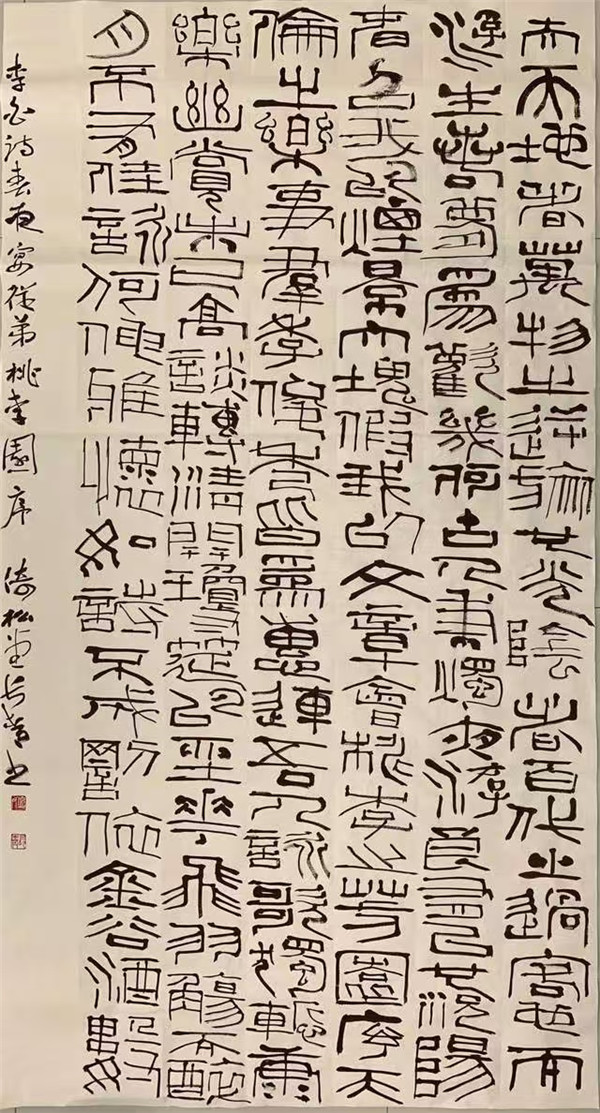

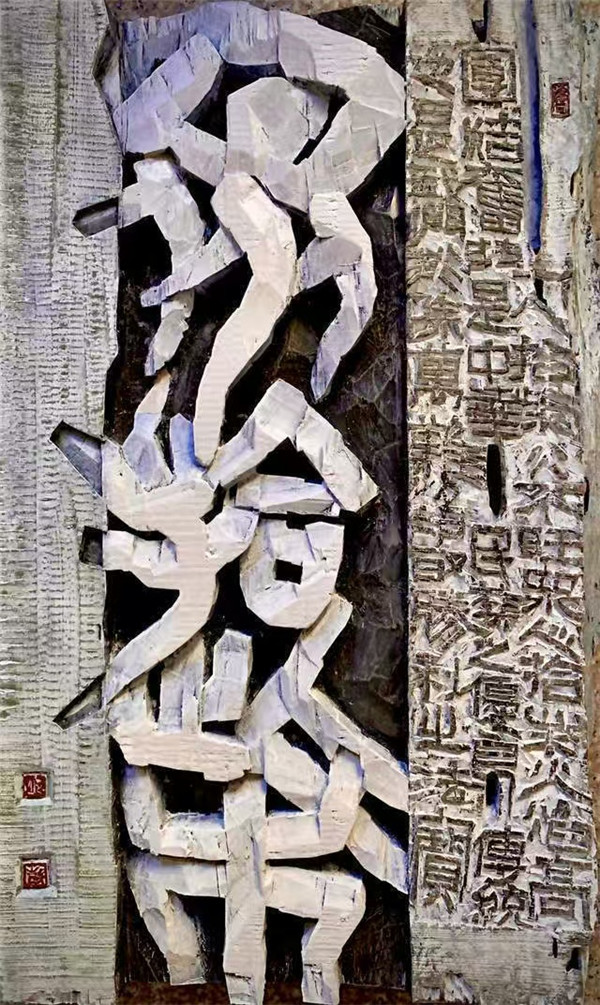

篆书创作尤为突出,他的篆书并非对古篆的简单摹写,而是融入现代构成意识,字形欹正相生,线条拙朴苍劲,在保留篆书古雅本质的同时,以富有张力的结体和笔墨,赋予古老书体新的视觉冲击,暗合邓石如 “疏处可以走马,密处不使透风” 的章法妙理。

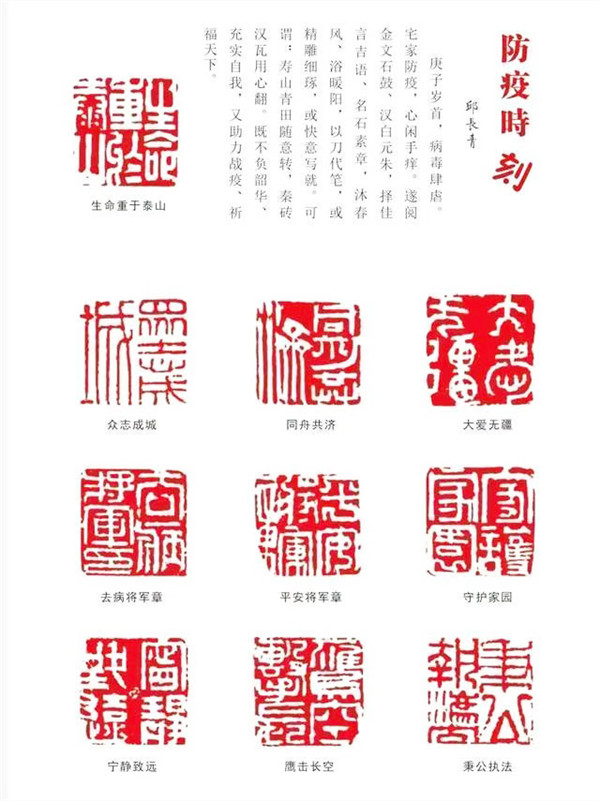

其篆刻作品亦具深意,“防疫时刻”系列印章,以传统篆刻语言诠释时代主题,刀法爽利,布局精妙,于方寸之间见气象,既有金文石鼓的古意,又有现代审美之简约,实现了 “以刀代笔” 的另一种笔墨表达,让篆刻这门古老艺术在当代焕发生机。

邱长青的艺术,是传统功底与创新意识的结晶。他在书法的笔墨韵律、篆刻的刀石趣味中,不断探索,既守正于千年书印传统,又创新于当下艺术语境,于笔墨刀石间铸就独特风骨,在传统与现代的张力中抒发艺术性情,为当代书法篆刻领域添上了一抹富有个性的色彩。

结缘艺术 感悟人生

邱长青

我与艺术结缘甚早。幼年时,随父亲生活在连城歌剧团,每天在歌舞弦乐的伴和下咿呀学语、趔趄学步,小小的心田已播下歌曲与戏剧的种子;上小学后,有了外出的自由,便三天两头往外公和舅父的画室窜,虽未拜师学艺、握笔涂鸦,却也耳濡目染,对画画有了特殊的情感。是天分更是缘分,对数学迟钝的我,对艺术却格外的敏感。举凡艺术的各个门类,只要有机会、有用场,我都满怀兴致去学习、去施展。

念初一时,学校搞文艺汇演,音乐老师让我试唱几句之后便执意安排我表演男声独唱。稚气未脱的我经不住老师的怂恿,面对台下一千多名师生,扯开嗓子把一曲《唱支山歌给党听》演唱得声情并茂,羸得满场掌声。音乐老师喜出望外,不容分说推我上台加唱了一首《穷人的孩子早当家》。这是我十分喜爱的京剧样板戏《红灯记》中李玉和的唱段。一曲终了,又是掌声雷鸣!意外的成功,让我尝到了艺术的甜头也对自己的未来有了想头。我想:一个人的艺术潜能在于被发现、被发掘。只要勤于学习、勇于尝试,许多看似做不了的事便有可能。正如高尔基所言:照天性讲,人人都是艺术家。

演唱只是嘴上功夫,生活更需要手上本领。自小就听长辈教导:家有良田万顷,不如薄技在身。因此,在当时学工学农的活动中,我总是用心尽力地去了解掌握车工、钳工、焊工、木工、漆工和莳田、耘田、割稻、饲养等活计,享受着学习劳动技能过程中由生而能、由能而熟、由熟而巧的快乐,设想着将来能过上一种凡事不求人、一切靠自给的世外桃源般的生活。我希望能掌握尽可能多的生活技能,让自己生存得了、生存得好。

读高一时,老师安排我把毛主席题词“向雷锋同志学习”临写在八尺整张图画纸上,营造学雷锋的浓厚氛围。张贴之后,效果很好。这种依样画瓢的书写经历,激发了我对书法的兴趣。但由于自己孤陋寡闻,热衷自成一体,认为书法无非是用笔蘸墨将自己对自然、人生的理解铺陈纸上而已,书写越有个性,价值越高,传世越久。错误的认识直接阻碍我对古代经典的学习,倒是当时几位走红书家的字帖被我走马灯般轮番临习了好几年。这种偏离正道、不得要领的学习使我空耗了许多宝贵时光。时至今日,回头追寻古代名家墨迹,才明白艺术的殿堂竟是如此的迷宫重重,可谓差之毫厘,失之千里。

书画同源。对书法的学习自然引发我对绘画的兴趣。那时家里经过几年艰苦奋斗建成的新房刚刚落成,偌大的客厅四壁空空。买几张年画张贴自然喜气,可那种大红大绿的色调实在不合我的口味,于是自己动手临几幅喜欢的画挂上。一幅是《山谷幽兰》。深幽的山谷清气氤氲,一块奇石兀立右侧,几丛兰草沿着石壁旁逸斜出,娉婷的姿态秀逸空灵,繁茂的枝叶柔韧劲挺;一幅是《乐悠游》,几条悠闲自得的鱼儿在稀疏的水草间游弋,那是一个透明而深邃、快活而静谧的水下世界;一幅是《绣球》,宽大的叶片衬托出一朵肥硕的花球,洁白的花瓣晶莹剔透,散发出雍容贵气;还有一幅是《杜鹃花》,粉红的花朵鲜艳可人,青枝绿叶透露出勃勃生机。将这些画连同几幅书法自行裱糊悬挂于客厅四壁,心底油然而生成就感、幸福感。艺术装点生活,生活更加美好。艺术能够激发人们被单调而忙碌生活掩盖的天然本性,引人进入莫名的情感体验,经由这种体验的延展直至把人推向“得意忘形”的极乐世界。这是艺术的神奇之处,更是创作与审美的乐趣所在。

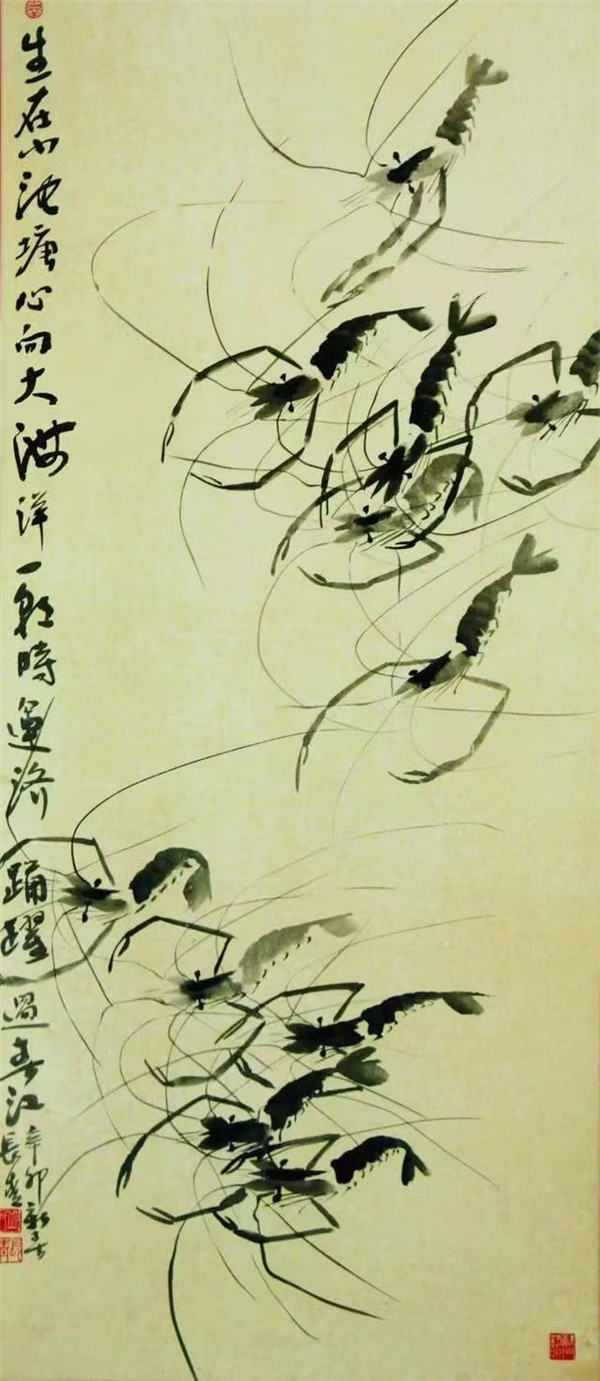

与书画相比,篆刻是更为综合的艺术。它以其独特的书写性和装饰性,把书法的抽象和绘画的具象融为一体,讲求虚与实、正与斜、疏与密、繁与简、粗与细、巧与拙、向与背、俯与仰的和谐统一,既要有书法线条的流畅自然,又要有绘画构图的主次轻重,还要有以刀代笔的爽利挺拔和以石为纸的缤纷淋漓,须在方寸之间呈现万千气象。篆刻二字,包含了既要篆得好、又要刻得精的双重要求。1981年,校党委书记邀我一同应征地区园丁书画展,作品写好缺少印章,我用课堂上收缴的锯片小刀应急而就。盖章、投稿,作品双双入展。从此一发不可收,30年间篆刻500多方,作品漂洋过海。真可谓:爱好后天激发,悟性与生俱来。两者相时而动,艺术春暖花开。

从教几年后,深感教师应该更多地引导学生自觉学习、自主学习。基于这个认识,我于1984年暑假写出第一个剧本《花园里的小鸟》。剧中几位中学生围绕如何学习、如何成才展开了思考和探索——“我们是花,我们是鸟,有了园丁浇灌,还要自己寻找。寻找你的所需,寻找我的爱好,发挥个人专长,摸索自己的门道,在大千世界中,再塑一个‘我’。”剧本投稿参加地区小戏小品赛奖得优秀创作奖。这次成功,让我在编剧上“一发不可收”。此后相继完成的课本剧《寒号鸟》、《会摇尾巴的狼》,小品《妻子不在家》等,先后获得了国家文化部、中国戏剧家协会等主办的全国戏剧大赛剧目和创作一等奖。现实生活,纷繁复杂,如“一地鸡毛”,可当我们静心驻足体验时,就会发现这“一地鸡毛”中有很多美好、很多珍宝。美就这样存在于我们意想不到的地方。而艺术家的高明就在于他们善于运用艺术的方式来展示生活美好,表达自己对自然与社会的认识,通过艺术事半功倍地充实自己、发展自己、成就自己。

戏剧是多门艺术的综合体,其成功也因此受到了多重阻碍。要想更快更广地表情达意,作文办报是较好的途径。1990年,我创办的连城二中校报《西台山上》应运而生。每期的策划、约稿、改稿、点评、编辑、排版、校对、发行,把我忙得不亦乐乎。一年里,我配合专家、领导的赠言而撰写的《黄金少年》、《领先一步天地宽》、《不幸转好运》、《你能成功》、《拴牢心之锁》、《摆正你的位置》、《走好脚下路》、《幸福不是毛毛雨》、《坏事、好事、没事》等十余篇夹叙夹议的励志散文被多家报刊转载或开辟专栏发表。正当我计划把《西台山上》办成《冠豸山下》面向全县发行,把系列散文汇编成散文集出版时,一纸调令让我进了县教育局。人生就是这样上坡下坡,左弯右拐,得失相伴,柳暗花明。

我青年时代的服装款式简单、色彩单一。每当看见一块普普通通的布料经母亲的巧手裁缝成合体的衣服时,我总会在脑海里设想出另外一件不同样式的服装。随着这种设想不断累积,我终于按捺不住心动手痒,开始试着裁缝自己的短裤了。那是两条洗得发白的红领巾,再将它们系在脖子上已经显得不合适。旧物利用,正是勤俭节约的好传统。征得母亲同意后,我兴致勃勃动剪开裁了。先是自我量了一下腰宽裆深,再将两条红领巾叠合照着量好的尺寸把多余的三个尖角裁去,然后把裁剪处分别缝合起来,安上裤腰松紧带,一条短裤,别致合身。接下来的日子,我靠着裁剪书,裁缝了第一条长裤、第一件衬衣、第一件中山装、第一套西服。如此循序渐进地掌握了裁缝技艺后,我开始对外承领业务了。出乎意料的是,为妻子设计裁缝的几件服装,竟被她的闺密们误作名牌加以赞赏;晋江一位服装厂老板有意与我合作办厂;县教育局则用我所长,要我担任职业中学的服装专业课教师。我因此萌生了开店办厂,搞卖布、设计、裁缝一条龙的个性化服务,包括制服、校服的设计和批量制作等,做一名个体户或企业家。在我的概念里,生活处处有艺术、生活处处要艺术,追求艺术个性与掌握为人处世之道是相通的。我乐意把自己对生活和艺术的理解通过服装艺术传达给我的顾客,用服装之美愉悦他们的心情、美化他们的生活。

学习裁缝的同时,我对油漆工艺也饶有兴趣。那时,刚刚接到大学录取通知书,利用开学前的一段空闲,找了一份油漆活,既满足了好奇心,又能挣些学费。平时握惯了剪刀尺子的手,一抓起油漆刷子便得心应手,几乎无师自通地掌握了油漆工艺,还自我摸索出仿大理石纹、仿木纹和各种装饰图案包括山水花鸟画的油漆画法,把我的装饰理念和油漆刷子延伸向与家俱为伴的天花板、门窗、墙壁和地板,想象着有朝一日成立一支包括木艺、布艺、漆艺、灯艺、书画等在内的装璜队伍,让心中的美丽图景多元立体地呈现在人们的日常生活里。

艺海无涯,感悟不尽。时光流逝,艺路留痕。我与艺术相识在路上,相知在路上。艺术是我心灵的甘露,精神的花园。

方圆人生

邱长青

关于人生,说法纷纭。

有人说,人生如梦,似过眼云烟,主张及时行乐,今朝有酒今朝醉;有人说,人生是活受罪,苦海无边,认为生不如死,天堂才是理想乐园;有人说,人生是竞技场,胜者为王,败者为寇,应该建功立业,博取功名照后人。即使是同一个人,对人生的说法也非铁板一块,一成不变的。时期不同,际遇不同,感受不同,对人生的看法也就不同。可谓情随境迁,今是而昨非。

因而,有人说,人生是七彩虹,是万花筒,千姿百态,变幻无穷。

这恰如怪味豆,甜酸苦辣咸,五味俱全;又如多义词,随语言环境的不同而变换“名、形、动”。辟如“花”字,就有名词、动词、形容词……十几种解释让你莫衷一是。“花”虽然多变,但在特定的语言环境里,她却恪守本分,坚贞不二。“唉,老了,眼花喽!”该“花”非花,是说视线模糊,看不清楚。想解作动词、名词,不行,“花钱”去找“花儿”吧,人家“眼花”是形容词。在别处,花可美丽,可潇洒,在此她却只能充“糊涂”。京剧舞台,天真活泼或放浪泼辣的女角,人称“花旦”,观戏思名,“花旦”之“花”就与“花枝招展”绝缘了。点名簿,姓氏百家,名字繁杂,故有“花名册”之谓。“挂花”并非受奖,而是受伤。“娇花巧笑久寂寞”,“花”喻美女;“急转头,打个花就走”,“花”犹旋转。还有花木兰、豆腐花、出天花……真是名行动活用,褒贬抑分明。假若“花们”也爱面子、使性子,趋褒避贬,那语言国里断不了你争我夺,尔虞我诈,非人类所能驾驭了。亏得彼等清心寡欲,随遇而安,才有人间这经典著作,锦绣文章。文字也才得以尽善尽美地展现其神韵风采。

人生是三原色,任你调橙、调绿、调青、调紫,绘一个五彩缤纷,冷暖虚实的世界。

这话道出了人生多元的一面。巴尔扎克这样解剖自己:“有些人认为我高傲狂妄,轻浮浪漫,疏忽冒失,懒惰懈怠,无恒心,爱唠叨,不周到,没礼貌;另一些人却说我谦虚节俭,勇敢顽强,勤奋有恒,不拘小节,深思熟虑,乐观知礼。其实都有道理。”这除了衡量标准的不同,仁者见仁,智者见智外,主要在于人的性格元素是丰富复杂,灵活变化的。它因时空机遇的转换而阴晴雨雪,乍暖还寒。正如常言所说,大丈夫能屈能伸,说话办事要因时因地因人而异,不能由着性子,一意孤行。这种相时而动,随方就圆的可塑性、多变性,正好体现了人是矛盾统一体的辨证特性。

行云流水,花草树木无一不是随环境变化而呈现不同景象的。青松扎地,或高或矮,或正或欹;河水川流,时缓时急,时浊时清。激流飞湍,穿越峡谷险滩;波光潋滟,辉映丽日蓝天。水暖在冬,冰凉值夏。大河小溪,就这样依势择形,冷暖适季,以归大海。设若水亦使性,非平川不流,遇险滩退避,势必造成平畴泛滥,大海见底,无激流之澎湃,无瀑布之壮观,就连荡漾碧波,也会因平板单一而蜕成病夫呻吟,老妇蹒跚。

事物须变化才显生机,人亦如是。

茅盾说:“一个人,在室内对待夫人是一种面目,在办公室见上司或下属又另有一种面目,独自在书房盘算心事时更有别人不大见到的一种面目。”这因时因地而异的“面目”,正如在不同语境而意思迥异的“花”字,非虚非妄,是生的真实、活的学问。

世事洞明,审时度势,人情练达,相机行事,乃有识之士渴求的境界。涉世未深者难以企及,可有一点是应该明了且必须做到的,即处处注意所处环境,时时调整自身言行。——列席会议,你要静若处子;抢险救急,你得动如脱兔。生活小节,不可斤斤计较;大是大非,切勿等闲视之。荣誉面前,应谦虚谨慎;失败受挫,要乐观不馁。勇猛克敌,仁爱待友;诚实做人,认真做事。如此,你便有山之坚,水之柔;日之光,月之辉。峰之兀,谷之深;云之逸,虎之威。你便有冬梅的傲岸,春桃的娇艳,夏荷的奔放,秋菊的高洁。生命之花四季常开,人生之路步步精彩。

别担心这会消磨个性,宇宙万象交替转换,彼此包容,本无绝对分明。鹰栖在巢,地是地,天是天;一俟高飞,便天也是地,地也是天。人类学步千万年,已开始飞向天外世界。要征服宇宙,必先征服自我,剔除一元化的观念,装备多元化的思维,摆脱超然出世的痴迷,回归物我合一的同步。

愿我们审时度势,随方就圆,共同走进人生的美好境界!

(1991年10月作,2001年8月《中华散文》发表)