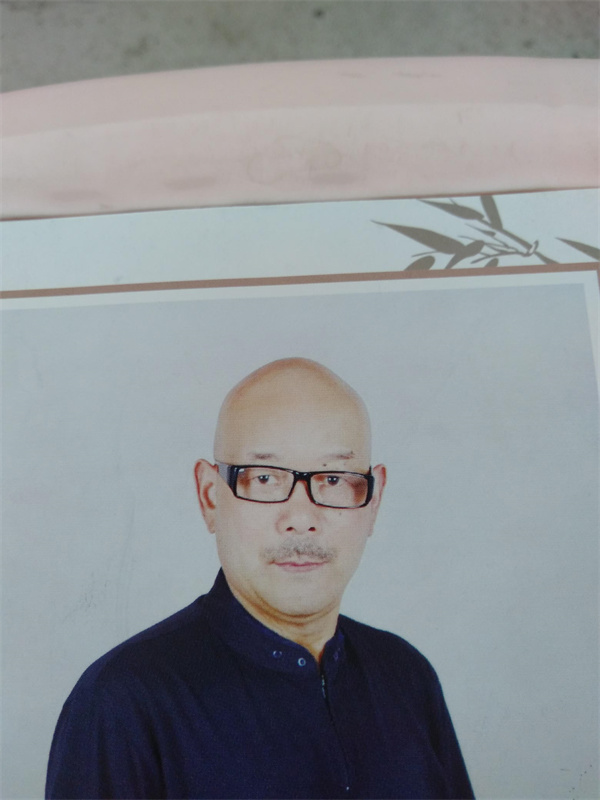

董果银,原名宝银,又名国银,笔名鲁银。字思翥,号意舞,别署食隶兽,毛锥侠。1954年1月生,河南临颍人。中文本科,漯河大学美学教师,中国名家画院副院长,《中原书画》责任编辑。寒舍雄心,志存高远,不阿世俗。常站在世俗多米诺效应链之外冷眼观世。人弃我取,人取我弃,笑傲名利争逐,淡泊自守,穷而自乐。常与德国诗哲尼采和中国道圣庄周神交意会。“乘物以游心”张扬想像力。远离名利场,只在文山字林中独吟穿行,80年代受青年学者耿占春的深远影响,长期潜心于西方人学、生命诗学与中国书学的交叉研究。理论之余,染指翰墨,尤喜隶书。书法论文先后入选、入编和获奖。长文和短论发表于《东方艺术》《书法导报》等报刊。书作获“甲骨风”一等奖,“王铎杯”金奖,在第 26 回中日书画大赛中获银奖。重点书作先后在泰国、日本、加拿大、菲律宾、韩国展出。远离时风,耻与人同。目标既定:不改初衷,寻佳试错,结体构形。锐意创变,书写试验。坚定如铁,九牛难扼。隶写“三体”,别具思致。异古殊今,磨杵划痕。拓荒求索,艺往情深。援笔“意舞”,阿银留痕。

董果银,原名宝银,又名国银,笔名鲁银。字思翥,号意舞,别署食隶兽,毛锥侠。1954年1月生,河南临颍人。中文本科,漯河大学美学教师,中国名家画院副院长,《中原书画》责任编辑。寒舍雄心,志存高远,不阿世俗。常站在世俗多米诺效应链之外冷眼观世。人弃我取,人取我弃,笑傲名利争逐,淡泊自守,穷而自乐。常与德国诗哲尼采和中国道圣庄周神交意会。“乘物以游心”张扬想像力。远离名利场,只在文山字林中独吟穿行,80年代受青年学者耿占春的深远影响,长期潜心于西方人学、生命诗学与中国书学的交叉研究。理论之余,染指翰墨,尤喜隶书。书法论文先后入选、入编和获奖。长文和短论发表于《东方艺术》《书法导报》等报刊。书作获“甲骨风”一等奖,“王铎杯”金奖,在第 26 回中日书画大赛中获银奖。重点书作先后在泰国、日本、加拿大、菲律宾、韩国展出。远离时风,耻与人同。目标既定:不改初衷,寻佳试错,结体构形。锐意创变,书写试验。坚定如铁,九牛难扼。隶写“三体”,别具思致。异古殊今,磨杵划痕。拓荒求索,艺往情深。援笔“意舞”,阿银留痕。

董果银:在传统与创变间拓荒的隶书创作者

黄金亮(《中国书画导报》总编辑)

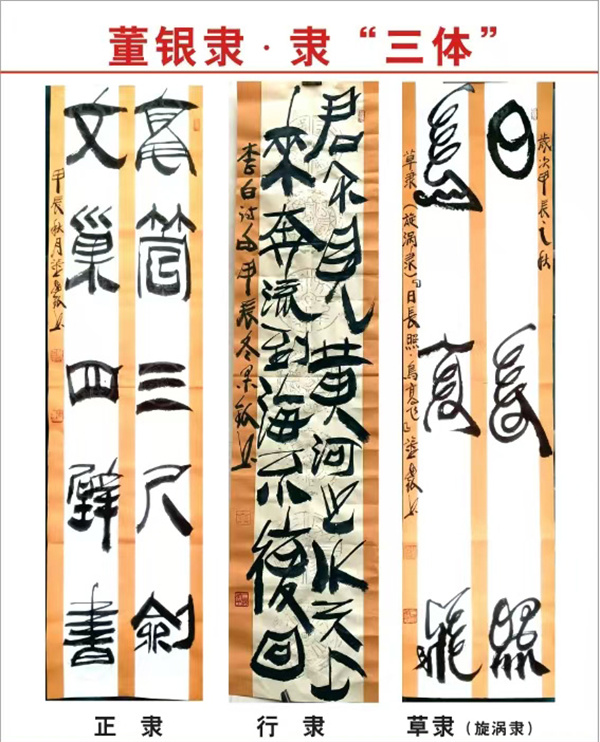

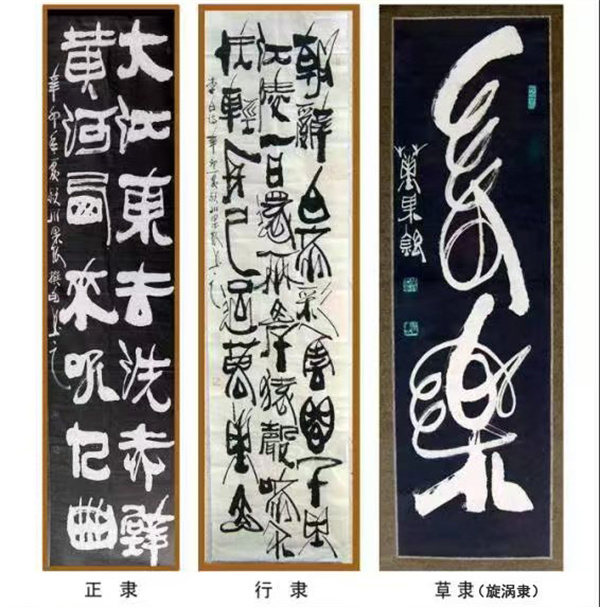

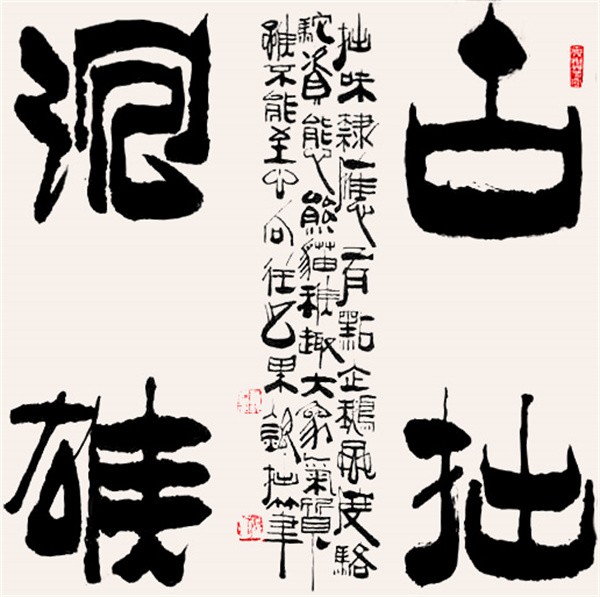

中国书法之美,在于“法古”与“变今”的辩证统一。东汉蔡邕《九势》言“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”,强调书法源于自然、成于阴阳形势的艺术规律。当代书家董果银以“隶写三体”——正隶、行隶、草隶(漩涡隶)的独特探索,在隶书艺术的千年长河中,凿出了属于自己的拓荒之径,其笔下的隶法,是对传统的敬畏,更是对创新的无畏,于形、于神、于意,皆有可圈可点的艺术价值。

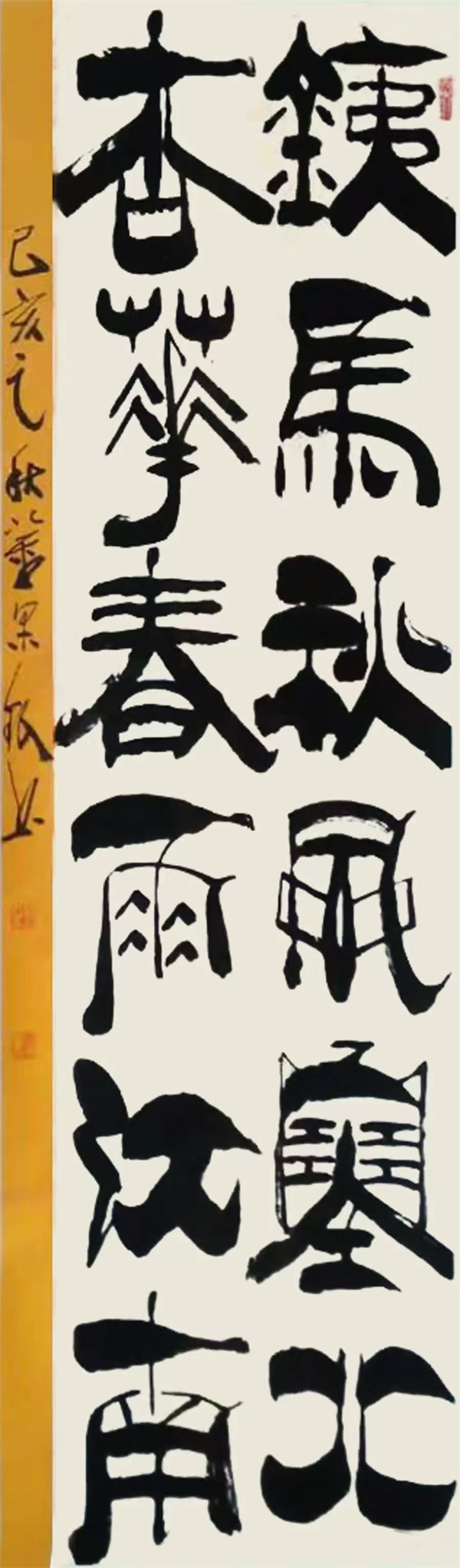

正隶:守正出新,筑隶书之骨

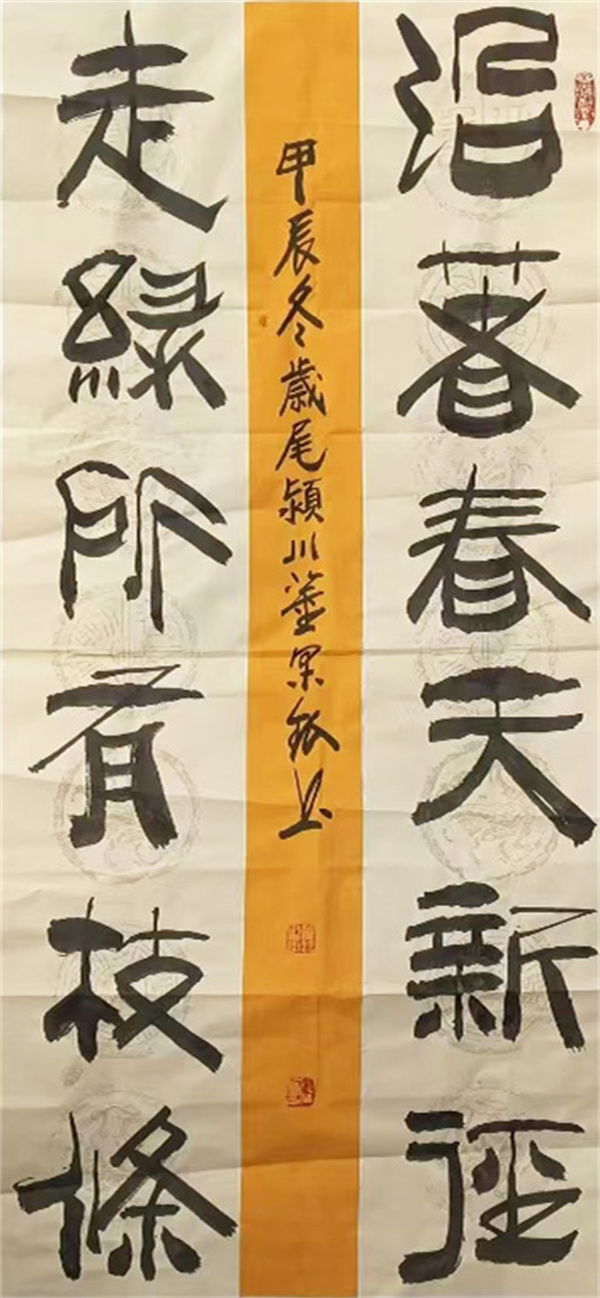

正隶是董果银隶书体系的根基。他的正隶取法汉隶经典,如《张迁碑》之朴厚、《礼器碑》之刚健,却又不囿于古碑的形制。观其正隶作品,字形方正中见奇崛,笔画厚重处如铁铸,轻盈处似蝉翼,“蚕头燕尾”的隶法特征被赋予了个性化的笔墨语言。他深谙“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已”(刘熙载《艺概·书概》),其正隶的“守正”,是对隶书本体审美规律的坚守,笔画的提按、结体的疏密,皆遵循隶书“以方劲为骨,以圆浑为肉”的审美准则;而“出新”则体现在对空间的大胆重构,单个字内的黑白对比,整幅作品的章法布局,都突破了传统汉隶碑刻的程式化,注入了当代人的视觉审美意趣,使正隶既有古隶的质朴雄浑,又有现代艺术的形式张力。

行隶:纵逸有度,通隶书之脉

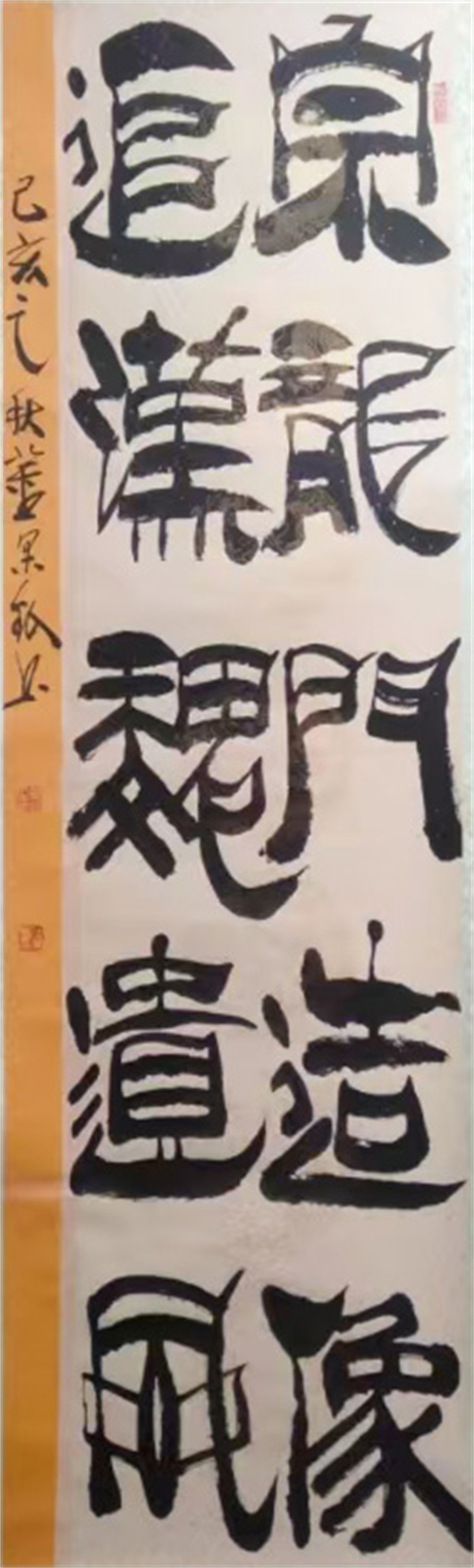

行隶是董果银对隶书笔法灵动性的探索。行草之韵融入隶书之体,是对“隶变”历史的逆向思考与创造性延伸。其笔势的连贯与飞动,隶书的波磔不再是孤立的装饰,而是成为笔势流转的自然节点。这恰如孙过庭《书谱》所云“一点成一字之规,一字乃终篇之准”,董果银的行隶以隶书的结体为“规”,以行草的笔意为“准”,实现了“隶”与“行”的血脉相通。笔画的连带、字形的欹侧,在保持隶书本质特征的前提下,赋予作品以动态的韵律感,既避免了纯隶书的板滞,又不失隶书的厚重,是对隶书表现维度的有效拓展,彰显出他对书法笔法体系的深刻理解与融会能力。

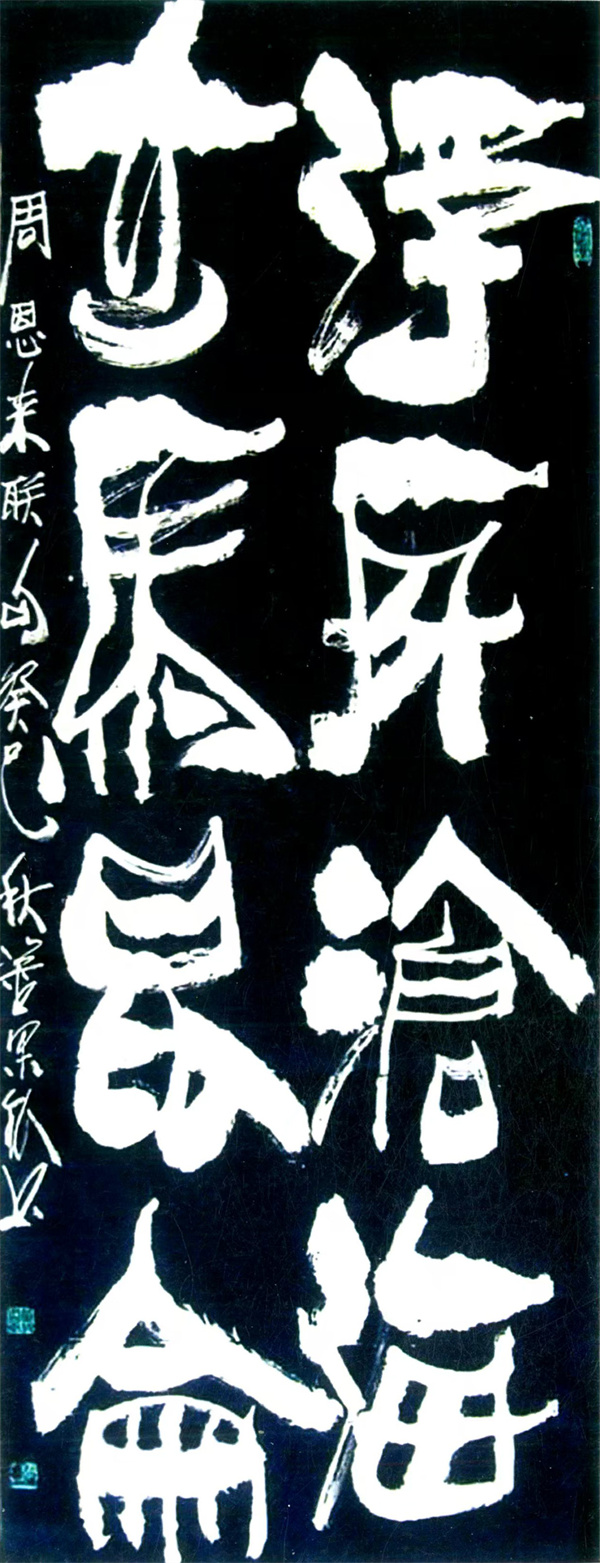

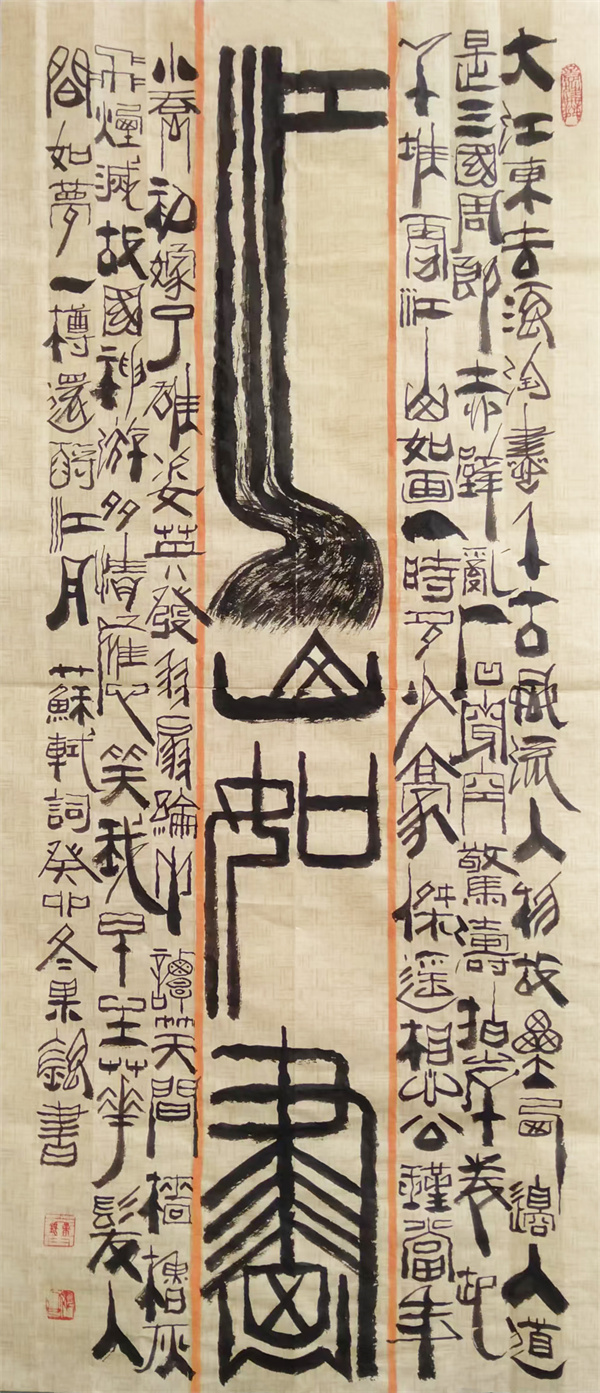

草隶(漩涡隶):狂狷拓荒,造隶书之境

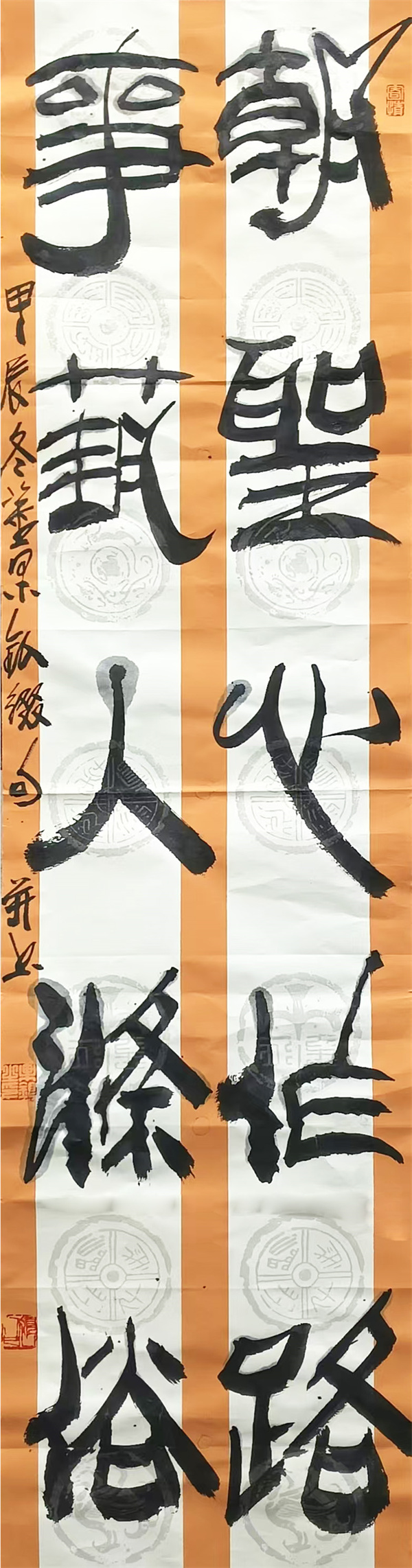

草隶(漩涡隶)是董果银书法最具突破性的创见。其草隶作品,字形的解构与重组达到了近乎狂草的境界,却又始终锚定于隶书的精神内核。线条的缠绕、墨色的涨落,形成极具视觉冲击力的“漩涡”意象,这是对“书之妙道,神采为上,形质次之”(王僧虔《笔意赞》)的极致诠释。他以“漩涡”的形态,营造出强烈的艺术场域,将隶书的古朴转化为现代的抽象审美,在看似“狂狷”的笔墨背后,是对隶书线条质感的精准把控——中锋的使转、墨色的浓淡枯湿,皆为“隶”之骨相服务。这种探索,是在传统隶书的边界之外拓荒,为隶书艺术开辟了新的审美维度,让隶书从“碑碣之书”的固有印象中走出,进入当代艺术的多元对话空间。

董果银的“隶写三体”,是一套完整的隶书创新体系。正隶立其基,行隶通其脉,草隶拓其境,三者互为支撑,共同构成了他独特的隶书艺术语言。他如一位执着的拓荒者,在西方人本主义、生命诗学与中国书学的交叉地带深耕,以“远离时风,耻与人同”的艺术态度,践行着“乘物以游心”的创作哲思。其作品先后在泰国、日本、加拿大等国展出,获奖众多,这既是国际艺术界对其探索的认可,也证明了传统书法在当代创变中所具有的强大生命力。